Contenuto

Percorso : HOME > Iconografia > Pittori > Elenco > Cinquecento: Aragonio AragoniusPITTORI: Aragonio Aragonius

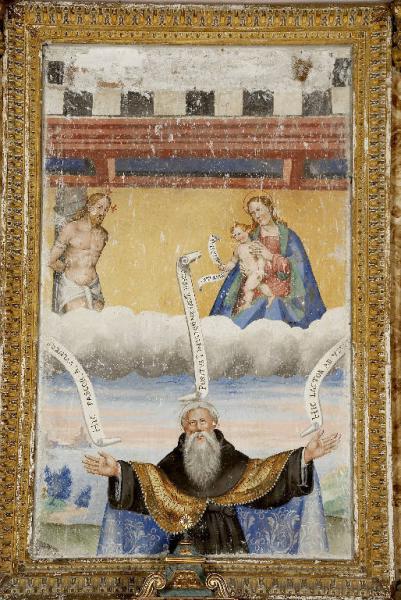

Agostino fra il sangue di Cristo e il latte della Vergine

ARAGONIO ARAGONIUS

1590

Gravedona, Chiesa di S. Maria delle Grazie

Agostino fra il sangue di Cristo e il latte della Vergine

Questo dipinto che si trova nella chiesa di santa Maria delle Grazie a Gravedona nella Cappella che fu di patronato della famiglia Curti Basso, dove si trova l'altare barocco dedicato ad Agostino. Entro una ricca cornice di stucchi, attribuiti a Giovanni battista Bianchi e risalenti alla prima metà del Seicento, si trovano i resti di questo affresco che che raffigura Agostino fra il sangue di Cristo e il latte della Vergine. L'opera fu realizzata dal bresciano Aragonio Aragonius verso il 1590. L'episodio è tratto da meditazioni del santo, sul valore teologico, in ordine alla salvezza, del sangue di Cristo e del latte della vergine. L'episodio legato alla devozione agostiniana. La sua presenza in un ambito monastico agostiniano non è inusuale. L'opera è stata prodotta per la chiesa connessa a un convento agostiniano da un anonimo pittore che si muoveva artisticamente nell'ambito culturale lombardo della seconda metà del Cinquecento.

L'affresco, che è stato successivamente incorniciato, misura 200 x 30 cm. ma molto probabilmente si presenta mutilo. Nella fascia inferiore osserviamo un anziano Agostino con una lunga barba grigiastra che allarga le braccia, dalle cui mani escono due cartigli. Un terso procede dalla sua testa fino al Bambino Gesù in grembo alla vergine. Il santo indossa l'abito nero dei monaci agostiniani e un piviale che in parte vi si sovrappone.

In una fascia superiore, sopra le nuvole, si osservano il Cristo legato ad una colonna in una fase del suo supplizio e, a destra, la Vergine con il Bambino.

L'episodio narrato esplicita una leggenda che è nata probabilmente in Italia. Diversi pittori si sono ispirati ad essa la cui definizione trae spunto da passi delle meditazioni di Agostino: il santo è presentato innanzi al Cristo crocefisso ed alla Vergine, mentre, pregando, si domanda: "Hinc a vulnere pascor", e, volgendosi verso Maria, soggiunge: "Hinc lactor ab Ubere", concludendo: "Positus in medio quod me vertere nescio, Dicam ergo Jesu Maria miserere". Sembra che l'episodio prenda spunto da un passo della S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi et S. R. E. doctoris vita di Cornelius Lancelotz (1574-1622) O.S.A. edito ad Anversa nel 1616.

Lancillottus scrive, riportando parole apocrife di Agostino: "Positus in medio quo me vertam nescio. Hinc pascor a vulnere, hinc lactor ab ubere." La medesima scritta fu riportata da Francesco Francia e poi da Kartarius, un incisore nativo di Viterbo, che lavorò a Roma fra il 1560 e il 1570, nella sua stampa della Vita di Agostino edita nel 1570.

La prima immagine di Maria "Galactotrephousa" (così era chiamata in Oriente, mentre in Occidente veniva appellata come "Maria Lactans") è di origine copta e si trova in una cella monastica di Banit in Egitto e in una caverna eremitica del Monte Latmos in Asia minore (entrambi del sec. VI - VII) nonché a Roma in un frammento di scultura del secolo VI rinvenuto nel Cimitero di San Sebastiano. L'immagine paleocristiana della Virgo lactans, che nella rappresentazione del gesto materno per eccellenza evidenziava l'incarnazione del Cristo in una creatura terrena, fu recuperata nel secolo XII e incontrò enorme successo a partire dal XIII secolo, in coincidenza con la diffusione, promossa dai crociati, delle icone della Galactotrephousa che stimolò una fiorente produzione d'immagini devozionali sia nella pittura che nella scultura.

Aragonius Aragonio

Pittore e disegnatore bresciano (1543 circa-1611) dal nome incerto, poiché in quasi tutte le sue opere si firmò semplicemente Aragonus Aragonius. Figlio di Sebastiano Aragoni, pittore a Brescia, Aragonio era discendente di Alfonso Aragonese, che si era stabilito a Ghedi, nel bresciano, verso la metà del XV secolo migrato dalla regione spagnola di Salamanca. Aragonio nacque a Ghedi nel 1543 e si formò probabilmente presso la bottega del padre Sebastiano. Lo stile di Aragonio risentì dell'influenza manierista del Romanino e di Lattanzio Gambara. Non si sa dove abbia studiato quando lasciò la bottega paterna, tuttavia il suo stile lascia intendere che completò la sua formazione in ambito veneto. Aragoni operò tra Valtellina, Valchiavenna e Lago di Como. Nel 1580 dipinse gli episodi delle Metamorfosi di Ovidio a Palazzo Besta di Teglio nella sala delle Metamorfosi. A lui sono attribuite anche le lunette della sala di Giove e Mercurio affrescate in palazzo Vertemate Franchi a Piuro. Nel 1593 a Gravedona per la chiesa di San Vincenzo dipinse un piccolo quadretto, che si trova nell'oratorio destro iemale del complesso. Nel 1603 Aragone affrescò un'Annunciazione sul portale d'ingresso alla casa dell'amico e poeta Busi a Parlasco, in Valsassina. In questo paese lavorò anche nella chiesa parrocchiale di sant'Antonio Abate dipingendo sull'arco trionfale l'Annunciazione, di cui oggi rimane solo un lacerto. Nel primo Seicento Aragone eseguì gli affreschi all'esterno della chiesa di santa Maria Maddalena a Ossuccio, dove spicca la sua firma Aragonus Aragonius Brixiensis. Suo è anche il grande quadro del Martirio di san Giacomo presente sulla parete destra nella basilica romanica di san Giacomo di Bellagio. La tela è di spiccato influsso veneto e fu dipinta nel 1607, come appare dalla firma: ”Aragonus Aragonius pingiebat 1607”. Questo dipinto fu donato dalla famiglia Bellini di Bellagio. Aragone Aragoni è noto soprattutto per le carte topografiche inserite nei volumi degli atti delle visite pastorali del cardinale Federico Borromeo, che lo assoldò nel primo decennio del Seicento. Nel 1611 dipinse la mappa della parrocchia di Missaglia, nel lecchese, e per il monastero di Santa Maria della Misericordia. Questo lavorò lo lasciò incompleto, forse per un litigio con la committenza, o molto più probabilmente perché Aragone Aragoni morì proprio nel 1611.